【ロジカルシンキングとは】すぐに実務に活かせる、基本知識をご紹介

ロジカルシンキングは論理的思考と訳され、

社会人にとって重要なスキルだと多くの参考書などでも紹介されていますが、

ロジカルシンキングをビジネスシーンで活かすことができると

言える方は少ないのではないでしょうか。

ビジネス文章やプレゼン資料などのアウトプットでは、

「どうやったら読み手に関心を持ってもらえるか」「どうやったら読み手に納得してもらえるか」

を考える必要があり、そのためにはロジカルシンキングのスキルを身につけることが不可欠です。

これまで「考える」前にパワーポイントやワードをおもむろに立ち上げて

とりあえず1ページ目から自己流で資料を仕上げた経験がある方は、

ぜひロジカルシンキングを今後のアウトプットに活かしてみてください。

<目次>

01. ロジカルシンキングとは

02. ロジカルシンキングの実践手法

03. ロジカルシンキングに基づいてビジネス文章を書く際の注意点

04. 実務に活かせるロジカルシンキングの鍛え方

05. まとめ

01. ロジカルシンキングとは

「この商品を購入してください」「この施策を採用してください」と伝えると、

相手は「どうして?」と主張に対する根拠が知りたくなります。

納得感を得るためには、

「理由=根拠」が納得できるもので、

それを支える「証拠=事実」があることがとても重要となるのです。

上記のように主張に対して筋を通す考え方がまさにロジカルシンキング(論理的思考)です。

この物事を体系立てて整理するロジカルシンキングは、状況問わず自分の考えを伝える全てのアウトプットに使うことができるため、長い間世界中で支持され続けています。

ロジカルシンキングに基づいてビジネス文章をライティングすることで、

「結論は何か?」や「その結論に至った理由」が明確になり、説得力のある資料を作成することができるようになります。

02. ロジカルシンキングの実践手法

ビジネス文章に落とし込むためのロジカルシンキングには

「主張・メッセージを出す」・「考えを整理する」・「考えを組み立てる」という一連の流れが必要になるため、頭の中だけで考えたり、紙に適当に書き出すのでは、ロジカルシンキングを行うことはできません。

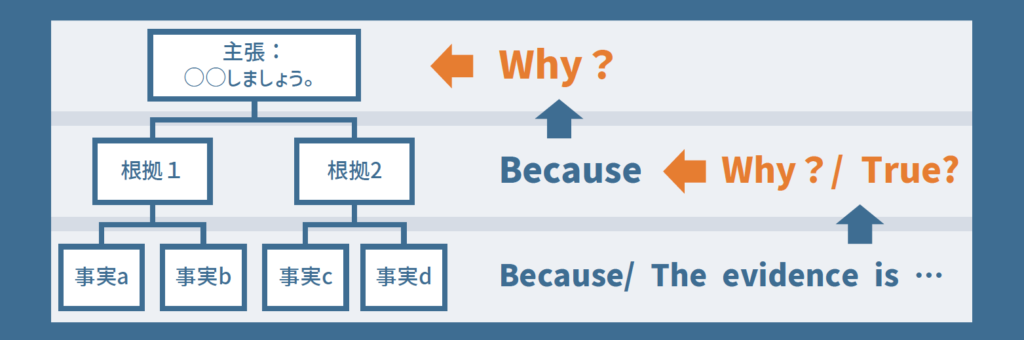

そこで、考えの構成を一目で分かるように図式化するフレームワークとして使われるのがピラミッドストラクチャーです。

ピラミッドストラクチャーでは、結論・主張とその根拠を文字通りピラミッド型に配置することで、論理的な関係が可視化できるため、全体の整合性を確認もしやすく、報告書やプレゼン資料として落とし込むのも楽になります。

Q. ロジカルシンキングはどこから考え始めるべきか?

ロジカルシンキングをする際に使用するピラミッドストラクチャーは、「仮説→根拠→事実」とピラミッドの上から順に降りる「トップダウン型」と「事実→根拠→仮説」と下からのぼる「ボトムアップ型」の2種類書き方があります。

ビジネス文章のためにロジカルシンキングを行いたい場合、やみくもに調査や分析から行ってしまうと時間と労力の無駄が大きくなるため、ボトムアップ型はおすすめできません。

仮でも大丈夫なので、まずは伝えたいことや結論を先に決めることで、根拠探しを効率的に行うことができるので、トップダウン型で書き始めるのが一般的です。

ただし、根拠を探した結果、仮説を修正する必要が出てくる場合もあるので、実際はトップダウンで考えはじめて、その後は「行ったり来たり」を繰り返すイメージになります。

03. ロジカルシンキングに基づいてビジネス文章を書く際の注意点

自分ではロジカルシンキングに基づいて提案書を作成しているつもりなのに、なぜか提案が通らない、相手が興味を示してくれないという経験がある方は以下を見直してみてください。

【ロジカルシンキングに基づいてビジネス文章を書く際の注意点】

・相手の疑問・興味に沿って主張を組み立てる

・主張は複数の根拠を持って説明する

・主張と根拠に本当に因果関係があるのか確認する

・根拠に重複・漏れがないか確認する

・主張に曖昧な言葉を使わない

以下でひとつひとつ解説していきます。

相手の疑問・興味に沿って主張を組み立てる

どれだけロジカルシンキングに基づいて説明をしても、論点が相手とズレている場合は、内容に興味を持ってもらうことは出来ません。

相手の立場に立って、相手が結論を求めている論点は何かを見極めることが重要となります。

相手を分析するための方法はビジネス書やサイトで様々紹介されていますが、ビジネスシーンでの問題解決に幅広く活用できるものとして、「相手の考えている望ましい状況」、「現状と望ましい状況のギャップ」を整理する方法がおすすめです。

上記を整理するためにも、前提として相手とのコミュニケーションはとても重要です。ロジカルシンキングを行う前に、常日頃相手の関心や疑問に意識を向けるように努めることで大きく変わります。

主張は複数の根拠を持って説明する

ビジネスでは不確定な要素も多いため、1つの根拠で主張を述べる形ではロジックとは言えず、説得力も出ません。

ピラミッドストラクチャーを作る際には必ず根拠部分を複数にして、1対1のピラミッドにならないように心がけることが重要です。

主張と根拠に本当に因果関係があるのか確認する

前述したように、ピラミッドストラクチャーは結論と根拠の関係をピラミッド状に図式化したものになるので、上部と下部の間には、「なぜならば」という接続詞を入れることができるはずです。「(上部の内容)と言える。なぜならば(下部の内容)だからだ。」と順に読み上げ、つじつまが合っているか確認します。

もし、つじつまが合わない場合は上下のロジック関係が正しくなっておらず、ロジカルシンキングが出来ていない可能性が高いです。ここが出来ていないと、相手を納得させる主張を行うことが出来なくなってしまうため、必ず確認するようにしましょう。

根拠に重複・漏れがないか確認する

根拠に重複や漏れがあると、必要ない説明が入ることになったり、不足があることになり、提案の際に致命的になる場合もあります。この重複なく・漏れなくの状態は「MECE(ミーシー)」と呼ばれ、ロジカルシンキングでとても重要な概念のひとつです。

重複がないかどうかは、ピラミッドストラクチャーを見直すことで確認ができると思いますが、漏れがないかの確認はどれくらい相手の立場に立つことが出来ているかが重要となります。ビジネス文章における結論はあくまで推論であり、正しいことを証明するためにロジカルシンキングを行うわけではなく、正しさを「支持」するために行います。

そのため、漏れがないかどうかを決めるのは読み手・聞き手となるのです。相手が意思決定を行うために十分な根拠を出すことが出来ていれば、漏れがないという状態になると言えます。

主張に曖昧な言葉を使わない

ビジネス文章では、ごまかし言葉が日常的に使われがちです。ここでいう曖昧さがあるごまかし言葉は、例えば「見直しを提案します。」「再構築が必要です。」「新規獲得が問題です。」など、具体的なアクションが何であるかを明記しないものをさします。これらの表現は、何について話しているかは伝わりますが、何が伝えたいのかの中身に触れない状態になるため、考えがクリアになる妨げとなってしまいます。

04. 実務に活かせるロジカルシンキングの鍛え方

ロジカルシンキングは、実践をしないと鍛えることは出来ません。手法を知っていればできるようになるものではなく、ロジカルシンキング研修を受けたが身につけることが出来なかったという経験をした方も多いと思います。日常的にピラミッドストラクチャーに当てはめて物事を考えたり、結論から話すことはロジカルシンキングのトレーニングになりますが、時間がかかる上にピラミッドストラクチャーが正しく使えているか自分自身では判断が難しく無駄になってしまうことも少なくありません。また、ロジカルシンキングが出来るようになってもそれをどのようにビジネス文章のライティングに落としこめば良いのか分からないという声も多数聞きます。

そこでokunoteではビジネス文章作成に特化した研修プログラムを作成しました。ライティングの前提となるロジカルシンキング、相手の興味関心に沿った論点を出す方法から、みやすい提案書作成のノウハウまで必要なスキルを網羅的に学ぶことが出来るプログラムとなっています。

一般的なロジカルシンキングの研修とは違い、講師による個別のフィードバックと反復演習に重点を置いているので、「自分の改善点を知りたい」「短期間で確実にスキルを身につけたい」という方におすすめの内容となっています。

okunote研修プログラムの内容

okunote資料作成研修プログラムの詳細はこちらをご覧ください▼

05. まとめ

ロジカルシンキングに基づいて提案書やプレゼン資料を作成することで、ビジネスの上でとても重要な「相手が納得出来る」状態を作ることが出来ます。今回ご紹介した注意点にも気をつけながら、ロジカルシンキングのトレーニングを行い、日々の仕事に活かしてみてください。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

関連記事

|

|